始于流量,毁于流量:小米SU7爆燃事件背后的营销悖论

6天前

收藏 0

收藏 0

0

【摘要】:这场危机暴露出一个残酷的商业逻辑:当企业的核心竞争力与营销声量严重失衡时,流量搭建的摩天大楼,也可能在顷刻间崩塌。

在新能源汽车的竞技场上,小米汽车凭借雷军的个人IP和现象级营销,让SU7未上市先爆红。然而,近期爆燃事件引发的舆论海啸,却让这家“流量王者”首次尝到了反噬的滋味。这场危机暴露出一个残酷的商业逻辑:当企业的核心竞争力与营销声量严重失衡时,流量搭建的摩天大楼,也可能在顷刻间崩塌。

一、小米营销的“流量神话”:从手机到汽车的路径依赖

1. 雷军个人IP的放大器效应

从“Are you OK”的鬼畜狂欢到“雷军对比特斯拉”的病毒视频,创始人IP始终是小米最犀利的营销武器。SU7发布会变身“雷军脱口秀”,微博话题阅读量超60亿,这种将企业命运与个人品牌深度绑定的策略,极大降低了用户认知成本。

2. 互联网式饱和攻击

小米复制手机时代的“参与感”打法:全网剧透配置参数、发起“最美车色”投票、甚至主动曝光工厂生产线。这种透明化营销在信息混沌的新能源汽车行业形成降维打击,预售订单破10万台的成绩印证了其有效性。

3. 对标营销的双刃剑

从“比保时捷更宽”的尺寸对比,到“比特斯拉更便宜”的价格锚定,小米熟练运用参照物法则。但这种策略也埋下隐患:当消费者以豪华品牌的标准审视SU7时,容错空间被极限压缩。

二、流量反噬的致命链条:当营销承诺遭遇现实落差

1. 期待值的恶性通胀

雷军宣称“小米汽车要媲美保时捷特斯拉”,社交媒体将SU7渲染为“50万以内最好轿车”,这种话语体系抬高了消费者心理阈值。当爆燃事件发生,舆论场立刻出现“德不配位”的指控,形成“捧杀式”危机。

2. 技术沉淀与营销声量的断层

传统车企通常用5-8年完成车型验证,而SU7从立项到交付仅用3年。尽管小米强调自建工厂、全栈自研,但“快消品式”的营销节奏让公众潜意识将SU7与成熟车企产品等同看待,忽略了新入局者的试错成本。

3. 饭圈化粉丝的副作用

小米培养的“米粉”群体在预售阶段化身自来水,但当负面事件出现,该群体分裂为两极:极端维护者引发路人反感,脱粉回踩者加剧信任崩塌。某维权车主微博下“信仰充值失败”的嘲讽,折射出情感营销的脆弱性。

三、破局之道:重构流量与实力的动态平衡

1. 建立安全技术叙事主权

特斯拉曾通过公开碰撞测试数据扭转“刹车门”危机。小米需将传播重心从“性价比”转向“安全冗余”,例如直播电池包针刺测试、公布BMS系统运作逻辑,用工程师文化对冲娱乐化营销印象。

2. 设置合理的预期管理

理想汽车早期宣传中刻意强调“增程式技术局限”,反而赢得理性用户。小米可借鉴此策略,在传播中主动说明“智能驾驶分级标准”“低温续航衰减率”等真实数据,建立可信赖的品牌人格。

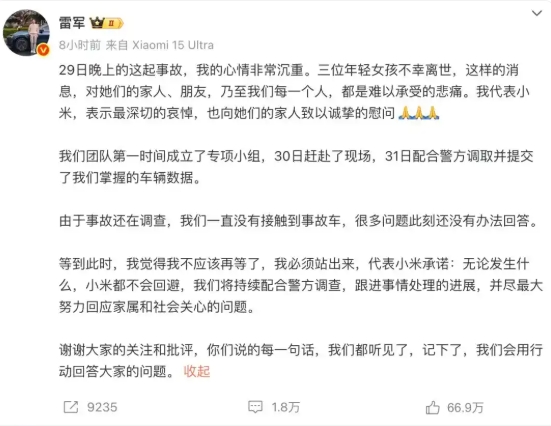

3. 构建危机响应防火墙

比亚迪应对“自燃事件”时,48小时内派出百人技术团队抵达现场。小米需组建具备汽车专业背景的公关团队,改变手机行业“发声明删帖”的惯性思维,用制造业的严谨态度应对安全问题。

结语:流量不是原罪,失衡才是危机

小米SU7的困境,本质是互联网思维与制造业规律的碰撞。在这个“五分钟造神,三秒毁神”的时代,雷军需要证明小米汽车不仅是营销创新的集大成者,更是工业精神的践行者。或许正如某汽车工程师在知乎的留言:“当一辆车的热搜话题从‘雷军同款’变成‘十万公里无故障’时,小米才算真正跨过了造车的龙门。”

(本文基于公开信息分析,不构成任何事实认定)

本文由广告狂人作者: 露露君 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-